防災公園としての久宝寺緑地

もしもの時あなたはどうしますか?

普段、運動や憩いの場としてご利用いただいている久宝寺緑地ですが、地震などの災害時には防災公園としての役割を果たします。

また、久宝寺緑地は八尾市・東大阪市・大阪市平野区の広域避難場所に指定されています。

もしもの時に備えて、久宝寺緑地までのルートをあらかじめ確認しておきましょう。

- 広域避難場所

震災時に火災の延焼拡大によって地域全体が危険になったときに避難する場所。また、一時避難所が危険になった際、大人数の避難者を受け入れられるよう整備されています。 - 後方支援活動の拠点

災害時に救援活動をする自衛隊、消防、警察などの駐屯地や救援物資の集積場所として使用されます。

公園に逃げてくるとき持ってくるものは?

公園には食料は準備されておりません。3日分の水と食糧、雨具・着替え等を用意しておきましょう。以下のイラストは、1~2日分の水と食糧、雨具・着替えです。

備えあれば憂いなし!

もしものときに用意しておきたいものリスト

- 電器類をまとめて袋に入れます。

- 細かなものはひとまめにします。

- よく使うものはサイドポケットに入れておきます。

- 目安は家族3日分程度。

- 衣類・タオル類は小分け用の袋に入れ、空気を抜いて収めます。

- ブランケットは避難所で肩や膝にかけたり、防寒に役立ちます。

重いものは上に、軽いものは下に横長に敷くことで安定感があります。

一緒に使うものは、取り出しやすいように同じ袋にまとめましょう。

災害に備え、ご家庭で取り組むべきこと

- 家具の置き方は工夫していますか?

- 食料・飲料などの備蓄は十分ですか?

- 非常用持ち出しバッグは準備できていますか?

- ご家族等との安否確認方法は決まっていますか?

- 避難場所や避難経路は確認していますか?

すぐにできる簡単地震対策

1995年1月17日、阪神淡路大震災で建物の中でケガをした人の約半数(46%)は、家具の転倒・落下が原因だったという調査結果があります。

もう一度安全対策を見直してみませんか?

防災対策用品も新しく便利なものができています。

カエルのケロさんが使っている安全対策用品

- 家具転倒防止つっぱり棒

- 家具転倒防止固定金具

- 家具転倒防止安定板

- 棚用落下防止ゴムバンド

- 扉開き防止ストッパー

- 転倒防止家具ストッパー

公園インフォメーションをご活用ください

久宝寺緑地 北地区の公園インフォメーションには、近隣地区の防災マップ等が置いてあります。マップはご自由にお持ち帰りいただけます。

また、インフォメーション内では、防災に関する絵本をご覧いただけます。

どうぞご利用ください。みんなで防災の知識を高めましょう!

防災絵本たち

久宝寺緑地は防災公園です。

授乳室の入り口横にある真っ赤なおうち形の本棚が防災絵本のコーナーです。

みんなで楽しく防災についてのことが学べる絵本を集めました。

幼児から大人まで見ていただけると思います。

もしもの時のための知識として、是非読んでいただきたい本たちです。

自分で読んでわかる体験型絵本

「はじめてのキャンプ」

「地震( じしん) がおきたら」

「クレヨンしんちゃんの防災コミック」

小さなお子様に読みきかせで、防災のことをやさしく意識づけには、

「ガタガタ村と大ナマズ」

「ぐらぐらゆれたらだんごむし」

「はなちゃんの はやあるき はやあるき」

「こんなときどうする?」

防災に関する豊かな情報満載。

実体験から生まれたアイデア、緊急時の心構えまでお役立ち情報が、いっぱいです。

「防災&非常時ごはんブック」

「防災かあさん」

「防災ピクニックが子どもを守る!」

防災カルタ

防災カルタとは、流山子育てプロジェクトが流山市の小学生と考えた防災啓発玩具です。その一部をご紹介。

- あアウトドアライフで

災害にも備えよう

アウトドア用品は災害時に役に立つ。停電には両手が空くヘッドライトがあれば便利。避難所で毛布が不足しても、寝袋があれば休息を取りやすい。クーラーボックスは食材の保冷や水を運ぶのにも使える。キャンプやBBQに慣れ親しみ災害に備えよう。

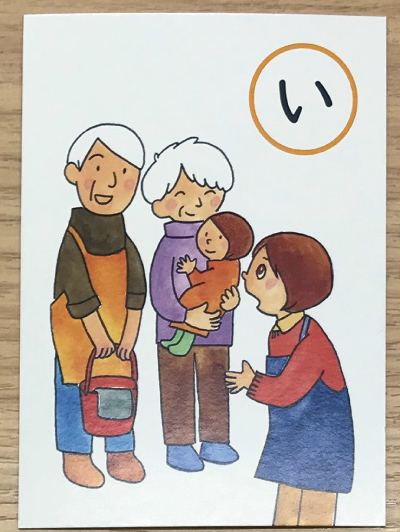

- いいざという時 力を

合わせようご近所さんと

普段からご近所さんと声を掛け合い、お互いに顔や家族構成を知っておく。自分自身や家族に避難介助が必要な場合は、必ず事前に自治会や民生委員に伝えておく。過去の災害では、近所の人に命を助けられた例も多い。自治会の防災訓練などに積極的に参加し、助け合いの共有をしておこう。

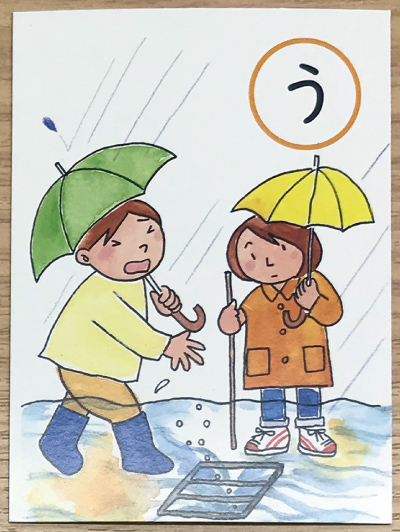

- う雨水が あふれたら

長靴は危険

豪雨で川が溢れたり、地震で思わぬ所から水が噴き出すこともある。長靴の中に水が入るとみずのおもさであるきにくく、水位が上がると、動けなくなったり流されたりする恐れがある。特に子供用の長靴は高さがなく危険である。避難時は長靴でなく運動靴で行動しよう。

- えエレベーター

緊急時には 全てのボタン

災害時はエレベーターは使わない。もしエレベーター内で被災したら、落ち着いて全ての階のボタンを押し、停止した階で速やかに降りて、非常階段で避難しよう。閉じ込められたら、インターホンを利用し救助要請する。自力でドアを開けたり天井から脱出したりは危険。慌てず救助を待とう。

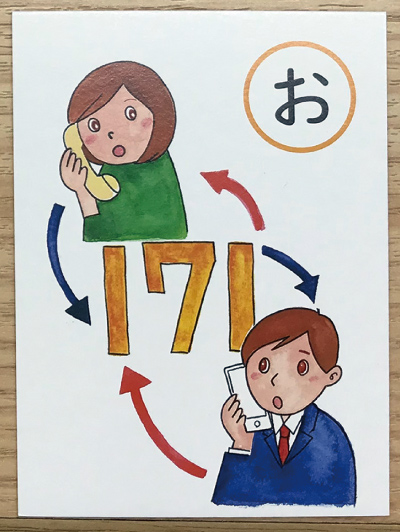

- おおぼえよう! さいがいよう

でん言ダイヤル171

災害時、電話で安否やメッセージを登録、確認できるのが災害用伝言ダイヤル171。Web上の災害用伝言板もあり、ほかにSNSなども安否確認に利用できる。被災地同士では電話がつながりにくいため、遠方の親戚、知人中継地点とする「三角連絡法」も有効。

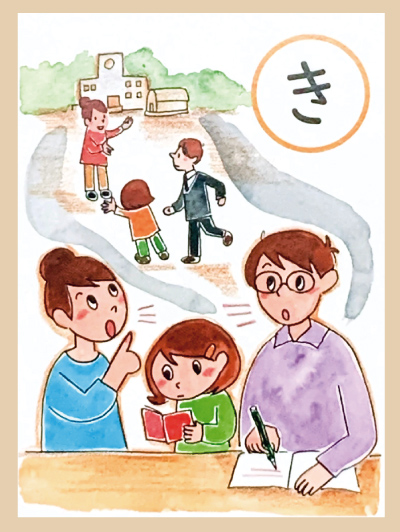

- き決めておこう

家族の集合場所

災害時の家族の集合場所は決めていますか?多くの人が集まる避難所では、なかなか家族をみつけられないこともあります。集合場所は「避難所の小学校」ではなく「避難所の受付の右側」のように、具体的に場所を決めておくとよいでしょう!

Posted by 管理人 at 10:51 パーマリンク

電話番号072-992-2489

〒581-0077八尾市西久宝寺323